人文与传播学院拥有中国语言文学、新闻传播学、中国史三个一级学科,设有中文系、历史系、广告系、新闻系、网络与新媒体系等5个教学组织和比较文学与文化研究中心、中国饮食文化研究所、企业传播研究所、中国商业史研究所、中国文史研究院、大运河文化研究院、中华诗教研究院和省地方志研究中心等8个校级研究机构。

学院拥有外国语言文学一级学科博士点(与外国语学院、东方语言与哲学学院共建,其中“比较文学与世界文学”二级学科博士点设在我院,为浙江省A类一流学科和中国语言文学一级学科硕士点(含比较文学与世界文学、中国现当代文学、文艺学、汉语言文字学、中国古代文学、中国古典文献学等6个二级学科硕士点),学院还拥有新闻与传播、出版、国际中文教育和博物馆学四个专业硕士点和中国文化史涉外专业硕士点。

全院教职工94人,其中专任教师82人。教师队伍中,有教授22人、副教授22人;博士生导师3人,硕士生导师40人;博士学位教师67人;国家“万人计划”教学名师1人、国家“万人计划”领军人才1人、浙江省特级专家1人、省“151人才工程”入选者4人、省高校中青年学科带头人1人、之江社科青年学者3人、校“西湖学者”5人,多人享受国务院以及浙江省人民政府特殊津贴。

一、聚焦新文科建设,在一流专业、一流课程建设中取得标志性成果

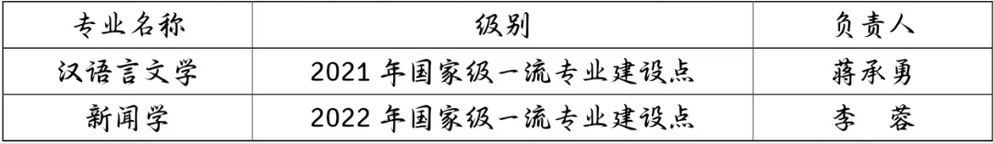

紧扣新文科建设主线,以“做强一流本科、建设一流专业、培养一流人才”为目标,加强谋划组织,扎实推进学院本科专业特色内涵发展,提升建设质量。以汉语言文学、新闻学两个专业入选国家级一流本科专业建设点为标志,实现了学院国家级教学平台零的突破。学院本科专业建设水平位居全省同类学院前列。

在一流课程建设上,全院共有12门课程获评一流课程。课程内容覆盖了全院五个专业,类型多、数量多、质量高。其中,《外国文学史》《纪录片专题研究》《诗意的人学—西方文学名著欣赏》3门课程获国家级一流课程认定。《摄影艺术概论》等9门课程获省级一流课程认定。

人文与传播学院获评国家级、省级一流课程一览表

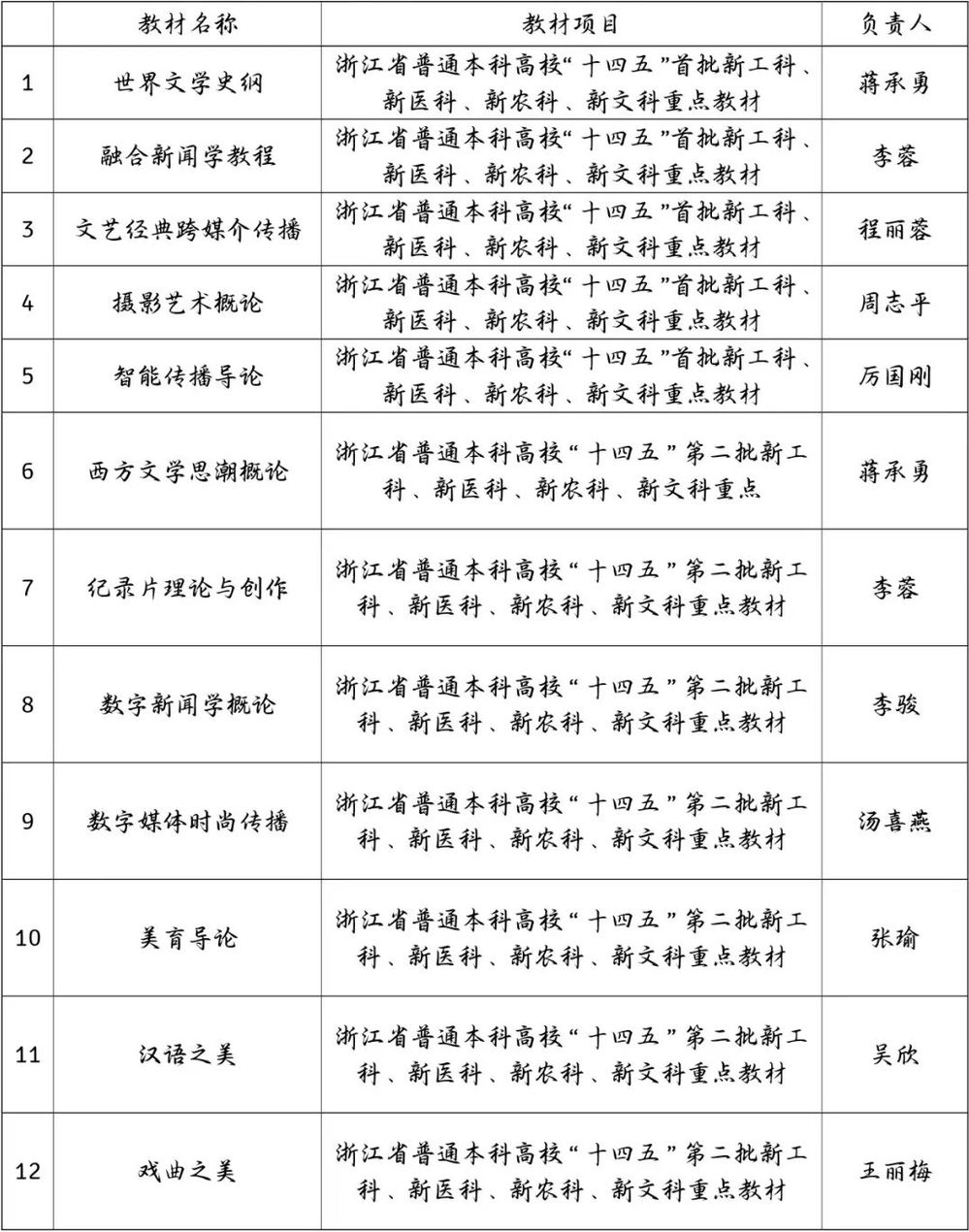

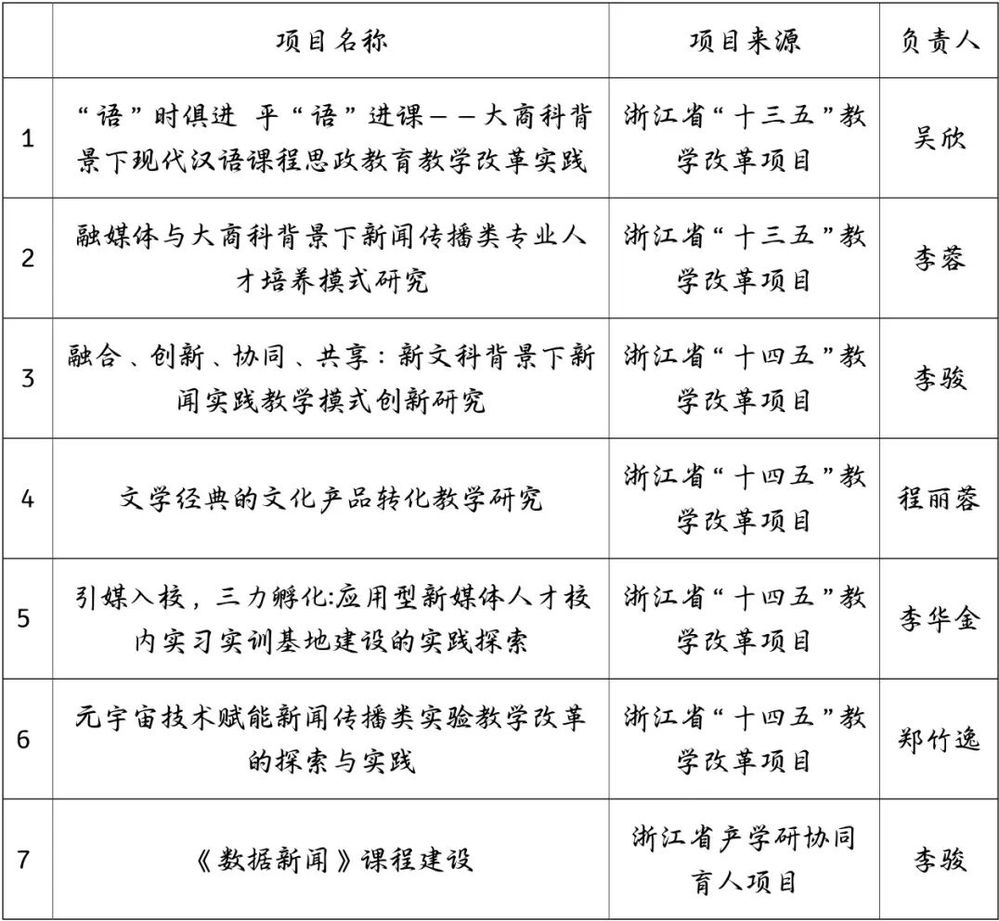

以精品教材建设为抓手,鼓励老师们与时俱进,编写新形态教材。学院策划了数字时代新闻传播系列前沿教程(7本)和中文前沿教材(5本)。学院共有12本教材获评浙江省“十四五”建设四新重点教材,共有7个项目获浙江省“十三五”、“十四五”的教学教改项目立项。

人文与传播学院获省级四新教材立项一览表

人文与传播学院获评省级教改项目立项一览表

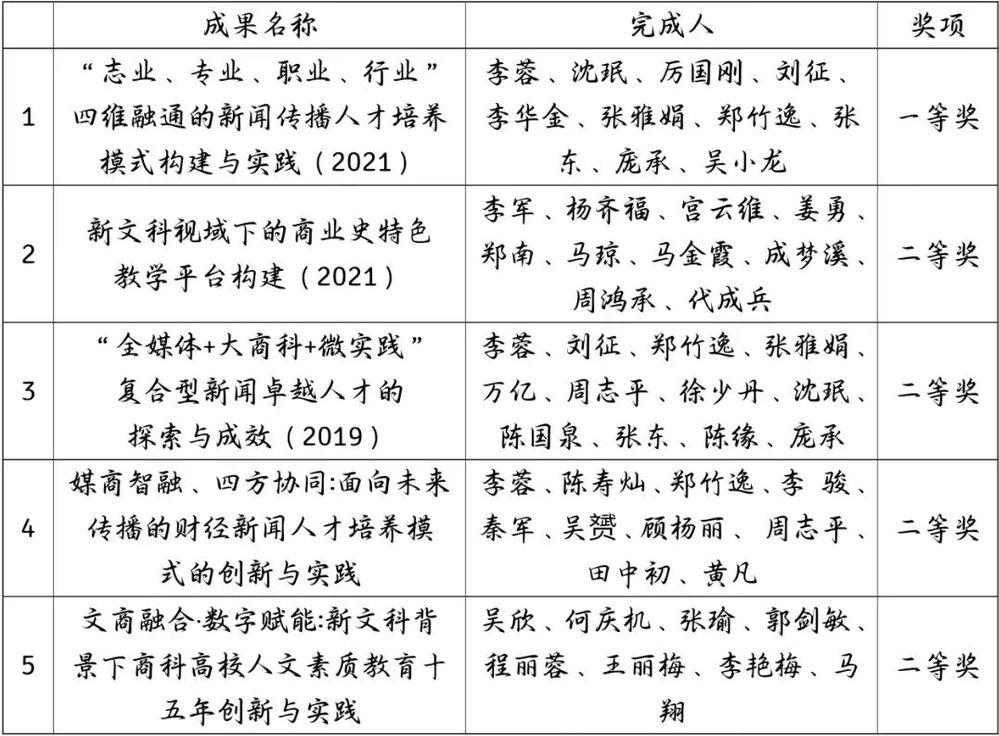

学院深入推进卓越育人内涵建设,非常注重对于教学成果的总结。各教学团队在教学中提炼,注重跨学科之间的融合交叉,不断优化人才培养各个方面,及时总结本科教育教学改革特色和成效。目前,获校级教学成果一等奖1项、二等奖4项。

人文与传播学院获校级教学成果奖一览表

二、坚持思政引领,全面提升课程建设质量

学院高度重视课程思政深入育人体系工作,建立“学院-专业-教研室”三位一体的课程思政教研体系,专业教师深入总结课程思政教改经验,获批省课程思政示范课程2项、省课程思政教学改革项目1项、获得省高校课程思政教学改革征文一等奖1项和二等奖2项。《摄影艺术概论》课程上线“学习强国”全国平台,《纪录片专题研究》上线“学习强国”浙江平台。学院以“聚焦‘课程思政’、探索‘新文科建设’”为中心,整理汇编了《创新与融合——人文与传播学院教学论文集》。

课程思政建设情况一览表

图为一年一度的《马克思主义新闻观》结课仪式暨话剧展演

图为学院以“聚焦‘课程思政’、探索‘新文科建设’”为中心,整理汇编了《创新与融合——人文与传播学院教学论文集》

三、教研结合,教师获国家级、省级等各类教学荣誉奖项多项

学院积极推动以赛促教、教研结合,将专业建设、课程改革、师资队伍建设等工作与教师教学比赛相结合,有效促进教师教学能力和课堂质量全面提升。近些年来教师获得国家级、省级等各类教学荣誉奖项多项,有全国教材先进个人、全国高校教师创新大赛正高组二等奖、浙江省高校教师创新大赛正高组特等奖、浙江省第12 届高校青教赛一等奖、浙江省第三届教师教学创新大赛实验专项二等奖、浙江省第四届教师教学创新大赛产教融合赛三等奖。省互联网+优秀案例评选二等奖1项,省级优秀指导教师2人、校优秀教师2名、校最受学生喜欢的十佳教师1人和最受学生喜欢的通识课老师1人、优秀班主任4名、优秀毕业论文指导老师4名。中文系获评五星级基层优秀基层教学组织2次、四星级1次、三星级2次,新闻系获评五星级基层优秀教学组织4次、四星级1次、三星级2次,网新系获评三星级优秀教学组织2次,历史系获评三星级优秀基层教学组织2次。

图为蒋承勇教授荣获全国教材先进个人

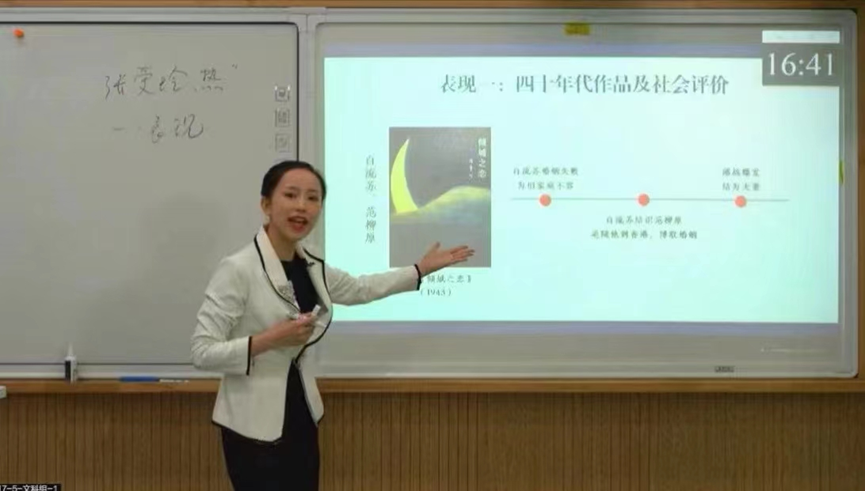

图为李蓉教授荣获全国高校教师教学创新大赛正高组二等奖、省赛特等奖

图为郑竹逸老师荣获浙江省高校教师教学创新大赛实验技能专项赛二等奖

图为杨艳老师获浙江省高校青年教师教学竞赛一等奖

四、坚持三全育人,加强劳动教育、实践教学与学生科技创新工作协同发展

依托部校共建平台,与浙江日报报业集团积极开展校媒协同育人,通过“请进来”“走出去”的方式加强双向联系,注重实践教学的有效性。

图为我院与浙报集团的教学交流活动

学院坚持三全育人,积极搭建就业平台,开展访企拓岗,先后与华媒控股集团、浙江教育报刊总社等4家单位合作签订实习基地。

图为我院与浙江教育报刊总社进行合作签约暨基地授牌仪式

图为我院与华媒控股集团举行实习基地签约仪式

坚持加强劳动教育,策划组织以“诗书桑麻、耕读天下”为口号开展实践性劳动教育,带学生去湖州农场劳动体验的同时强化业务能力。在全校范围类首创了劳模进课堂系列讲座。策划组织学院与萧山日报社签订教学科研合作框架协议,举办劳动教育基地的挂牌仪式和专题研讨会。建立了教育部人文交流中心容艺短视频工厂项目1项。组织承办省大学生多媒大赛(VR/AR 类)决赛,与文旅厅合作,聚焦文旅融合。学生在学校多个学生组织担任主要负责人,其中2名学生任校学生会主席团成员(占2/5)、1名学生任校融媒社社长、2名学生任校团委官方媒体“青春浙商大”主编(占2/3)等。

人文与传播学院与后勤中心举办劳动教育基地签约仪式暨劳动教育研讨会

图为全国道德模范韩凯医生为我院师生做劳动教育讲座

学院学科竞赛再创佳绩,思政育人获奖成效显著。共青团全国代表大会代表、我院本科生卢潇然获省高校思政微课大赛中特等奖,受聘为浙江共青团党史学习教育宣讲团成员,并作为仅有的2名学生代表之一参加首场全省公开巡讲。我院学子在全国“挑战杯”红色专项赛中获得特等奖2项,分别是:《循迹老兵路,寻声传承人一一新时代革命精神青年化传承的实践调研》和《回溯百年征程,体悟人民力量一一新时代青年体悟人民群众力量的实践调研分析》。广告1801、新闻1901、新闻2102、网新2201获校学风特优班。

图为卢潇然同学

荣获全国“挑战杯”红旅赛道特等奖

荣获全国“挑战杯”红旅赛道特等奖

五、注重规范管理,加强教学管理制度建设

将各项工作制度化,做到事前通知、事中记录、事后总结,并且在全流程环节中形成“监督-反馈”机制。注重建立青年老师培养的长效机制,在组织青教赛过程中,赛前及时启动院内辅导,通过让有过参赛经验和教学能力强的资深老师辅导青年老师,提升上课水平。在制度建设上,出台《浙江工商大学人文与传播学院关于中国新闻传播大讲堂的实施方案》《浙江工商大学人文与传播学院课程思政方案》,并陆续制定了《浙江工商大学人文与传播学院课程思政一院一品方案》《浙江工商大学人文与传播学院关于新时代劳动教育的实施方案(试行)》。

图为“中国新闻传播大讲堂”牵头单位中国传媒大学以“线上线下结合,‘重返’新闻现场”为题报道了我院在大讲堂的教学改革

图为中国传媒大学联合我校进行大讲堂跨校授课现场

六、积极推进“数字+”建设、加强科教融合,提升新闻与传播专硕点建设水平

举办了“‘数字+’媒体人才培养与创新探索”论坛,与省记协合作举办“数字化背景下新闻思想传承与实践创新”高级研修班、连续举办了3场数字+主题学术讲座、举办了“数字化时代传媒发展前沿”高峰论坛。新闻与传播专硕点举办了“社交媒体时代的公共传播规则与机制”高峰论坛暨21年浙江省传播学年会,首创了省内VR会议直播形式,被30多家媒体的广泛报道,连续举办3届融媒体发展钱江论坛,被人民网等多家媒体报道。各类专家讲座10余次。研究生培养实行双导师制,兼职导师均来自业界中层的行业精英,共39名。

图为第四届融媒体发展钱江论坛与会人员合影,主题为“‘未来传播’视域下的传媒变革与教学创新”

图为“数字化时代传媒发展前沿”高峰论坛

七、注重开拓交流,提高服务质量和社会影响

承担省网信办组织的重要窗口建设工程——网络生瞭望望哨建设调研工作,完成调研报告和论文,并在省传播学年会上做主题发言。我院教师在长兴、柯桥、嘉兴、松阳、缙云、义乌、青田、萧山等地参与文化产业、企业园区、融媒体建设和浙江政务发布,赴杭商传媒交流座谈专硕建设和智库发展。拓展服务社会的空间,完成浙江省广告监测中心全员培训工作。组织承办了浙江省新闻工作者协会记者培训。实施产教深度融合,与优秀校友深度合作,成立浙江工商大学中华诗教研究院,依托校友资源,为学院发展开辟新合作途径。

图为浙江工商大学中华诗教研究院成立大会